08/01/2015

Traversée de l'Atacama à vélo

Un voyage de deux mois à vélo à travers le désert de l'Atacama de Arica au nord du Chili jusqu'à Santiago sa capitale, en passant par la Bolivie et l'Argentine sur une distance d'à peu près 3600 kilomètres, à travers l'une des plus arides régions du monde, est un projet enthousiasmant que nous nous apprêtons à entreprendre à partir du 16 octobre, sur une période de deux mois Flora et moi.

Pour celles et ceux qui ne prendraient pas le temps de suivre ce voyage dans les détails, je rajoute une synthèse de 5 minutes de ces 40 jours sur la planète Mars:

https://www.youtube.com/watch?v=CvVUzUv-gDw

Elle est suissesse, elle a la grosse pêche physique et comme moi est fascinée par ce coin de la planète. Elle a renoncé à son projet initial, le parcourir en véhicule 4X4, choisissant de l'affronter à la loyale à la force des mollets et au moral, les deux étant intimement liés. Partir de cette façon sans se connaître, ayant simplement communiqué par le net et avoir déjeuné ensemble un jour dans la magnifique ville d'Annecy peut apparaître un peu comme un jeu de roulette russe. Mais il ne faut pas longtemps pour se jauger et juger de la motivation de l'autre. Le challenge lorsque la barre est assez haute se charge de vite souder l'équipe, chacun tendu vers le but à atteindre, sachant que l'entraide devient un besoin vital. Si la fin du chemin en elle-même ne représente rien de particulier, les efforts deux mois durant en vue d'y parvenir devraient créer l'esprit du chemin de l'aventure à laquelle nous aspirons.

Le vélo dans ces coins reculés rend à la planète sa dimension. Se soumettre de cette façon aux caprices du temps, du vent, du froid, du sable et peut-être de la neige sans savoir où l'on va pouvoir s'arrêter et poser sa tente si possible à l'abri de bourrasques furieuses et subir les aléas du ravitaillement tout particulièrement sur les mille premiers kilomètres, cela crée les conditions qui nous attirent irrésistiblement, mais qui nous inquiètent aussi un peu. Ne pas se perdre, assurer dans tous les cas le minimum en particulier l'eau, bien prendre garde aux longues nuits durant lesquelles la température descend en-dessous de moins dix et bien d'autres choses.

Dans quinze jours l'aventure démarre. J'ai un peu de mal à l'imaginer, bien au chaud dans mon salon.

Dans un premier temps la préparation de l'itinéraire permet de rêver sur des cartes absolument extraordinaires dévoilées par Google earth. Cette région d'Amérique du Sud vue du ciel ressemble à la lune voire à la planète Mars, que l'on appelle aussi la planète Rouge.

Je me donne encore une semaine de vacances dans les Vosges entre cueillette des cèpes et pêche à la truite dans le dernier lac encore ouvert à cette activité après le 15 septembre, le lac des Corbeaux. En fin de semaine prochaine, retour à Lyon et préparation du matériel, du vélo et de quoi réparer la casse; les habits, le couchage, la tente, le réchaud et les gamelles, les appareils photo, l'intégration des données dans le GPS et plein d'autre choses. Les bagages devront être le moins lourds possibles, mais ce sera autour des 25 kilogrammes.

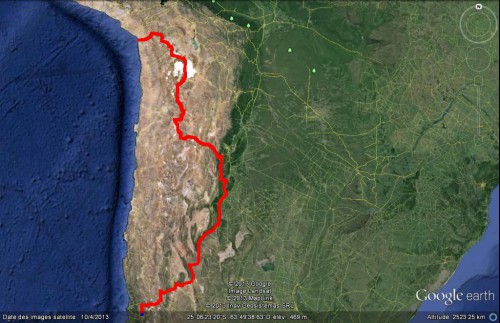

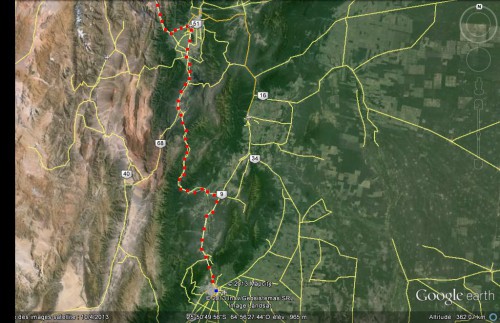

Sur cette première photo notre itinéraire est matérialisé en rouge, et se développe sur 3500 km. On constate que nous allons rester pratiquement tout le long dans des zones désertiques. Juste au nord de la trace rouge on distingue une tache bleue allongée, il s'agit du lac Titicaca, à la frontière du Pérou et de la Bolivie.

L'itinéraire complet plus en détail

Le trajet de Arica à San Pedro de Atacama qui se développe sur plus de mille kilomètres dont 800 de piste et de sel. Il est détaillé sur les trois vues suivantes.

Cette première partie devrait nous prendre trois semaines. Elle représente la plus difficile, par le fait que nous serons en permanence en altitude(à part le début de la montée partant de la mer et nous conduisant à 4500m) au-dessus de 3600 mètres, et souvent au-dessus de 4000, et parfois frisant ou dépassant de peu les 5000 en particulier dans le sud Lipez. La difficulté sera aussi directement liée à la quasi-absence de route goudronnée et parfois à la disparition de la piste dans le sable et les pierres. Le ravitaillement devra être étudié avec minutie car les quelques villages traversés ne seront pas en mesure de nous proposer un réel choix d'aliments. Nous allons compter sur un stock de pâtes et de riz. Cependant nous espérons rencontrer de loin en loin dans ce nul part des petits restaurants improbables où nous pourrons manger à l'abri du vent, et éventuellement trouver un toit afin d'éviter de dormir dehors.

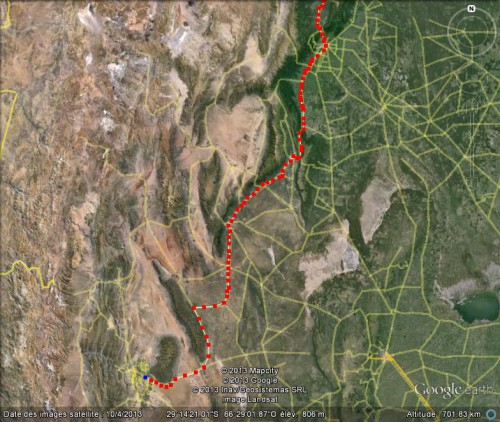

La première partie du trajet d'Arica au salar de Coipasa sur une distance d'à peu près 500 km dont plus de la moitié hors route goudronnée.

La seconde partie du voyage, sans doute la plus étonnante sans être la plus difficile. Entièrement en dehors des routes, uniquement sur pistes ou directement sur le sel des deux salars de Coipasa et Uyuni, sur une distance de 300 km. L'altitude des salars est de 3600 mètres.

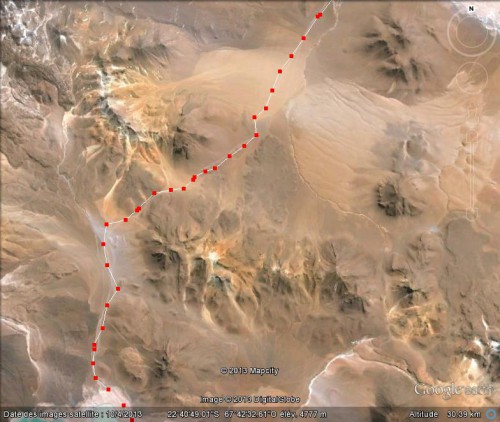

La troisième partie de notre périple, le sud Lipez, passage de 400 km; à part l'arrivée à San Pedro de Atacama par route goudronnée, nous serons sur des pistes sableuses où parfois il faudra pousser les vélos, l'altitude rapidement après avoir quitté le salar d'Uyuni se situe entre 4000 et 5000 mètres, avec un court passage au-dessus de cette dernière altitude.

La quatrième partie de notre voyage de San Pedro de Atacama à Salta nous fera passer par le paso Sico la frontière du Chili et de l'Argentine. Nous retrouverons des pistes et peut-être des routes goudronnées!

La cinquième partie de Salta à San Miguel de Tucuma 300km

La sixième partie de San Miguel de Tucuma à San Juan 700 km

Dernière partie de la Rioja à Santiago du Chili

Je reviens plus précisément sur la partie de notre voyage qui a trait aux salars de Coipasa et d'Uyuni, ainsi que sur la région du sud Lipez.

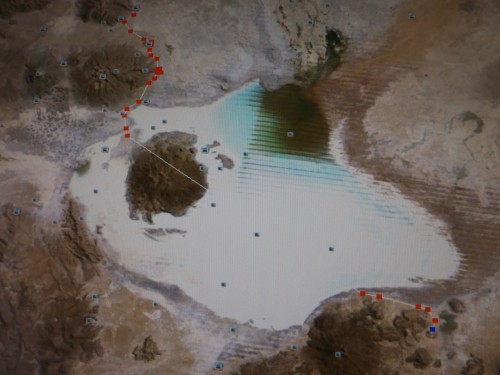

Les traits jaunes matérialisent les frontières entre le Chili à gauche, la Bolivie en haut et l'Argentine à droite et en bas.

Au centre de la vue ci-dessus les deux taches blanches sont les salars de Coipasa et d'Uyuni, celui du haut le plus petit a une superficie de 2500 km2 et une largeur de soixante kilomètres et le second Uyuni s'étend sur 12000 km2 et dans sa grande largeur dépasse les 150km.

Ci-dessus le salar de Coipasa d'une superficie de 2500 km2 et de soixante kilomètres de large.

La zone entre les deux salas de Coipasa et de Uyuni, le chemin matérialisé est d'environ 70 kilomètres.

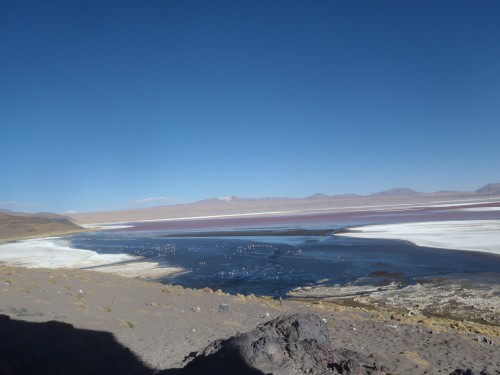

La Laguna Colorada

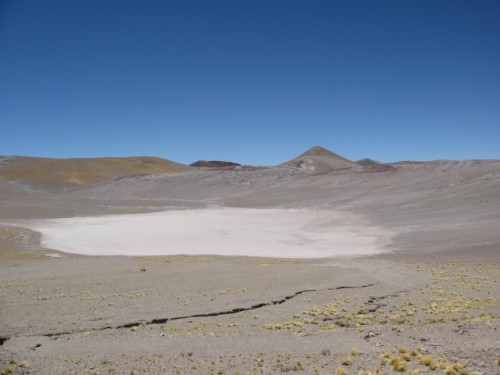

Désert de Dali

La Laguna Verde et le volcan Licancabur qui frôle les 6000m, ce sera la fin du sud Lipez. la route en bas de l'image est goudronnée et en 2000 mètres de dénivelé elle conduit à San Pedro de Atacama

Ci-dessus différentes vues de la région la plus envoûtante que nous allons traverser, le sud Lipez. 400 km de piste et de sable entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. Le rêve de tout cyclo-rando. Ceux qui en reviennent en parlent comme d'une expérience unique dans le vent le froid l'altitude, les pistes instables, mais l'incroyable beauté de l'une des régions les plus sauvages de notre planète.Terre perdue semée de lacs salés aux couleurs changeantes, du vert au rouge en passant par le bleu et le jaune, parmi lesquels jaillissent des volcans pour certains actifs et qui montent jusqu'à 6000 mètres. Dans cet enfer subsistent les flamants roses et les Vigognes, ainsi qu'un drôle de gros lapin à la queue en tire-bouchon, la viscache. Au cours de mes périples à vélo, lorsque j'ai rencontré des cyclistes lancés dans un tour du monde, le coin qui les a le plus fortement marqués c'est justement ce bout de Bolivie perché à la frontière chilienne. Tous, sans exception, cette traversée ils en parlent comme d'une révélation, et l'on comprend que c'est la plus forte expérience à vélo qui les a marqués de façon indélébile.

J-2 lundi 14 octobre

Les sacs sont pratiquement bouclés. J'ai mis mon vélo en carton. C'est toujours une opération qui demande du temps, car dans les transports aériens les bagages sont malmenés, et les vélos sont des engins fragiles. Notre parcours aérien va nous mener de Lyon à Madrid puis à Santiago du Chili et enfin à Arica près de la frontière péruvienne. Cela fait trois transferts, ce qui augmente d'autant les risques de casse. En confectionnant mon paquet j'ai à l'esprit toutes les manipulations que cela va nécessiter. Il ne faut pas trop y penser!

Ensuite j'ai préparé mon sac avec le matériel pour cette aventure, de quoi camper par grand froid, les habits, le matériel de réparation du vélo et le reste. Cela fait un peu moins de vingt kilos. En route, il faudra selon les tronçons ajouter jusqu'à 10 kilogrammes entre l'eau et la nourriture. Donc une addition rapide me permet d'évaluer le poids de ma monture avec moi dessus à 110 kilogrammes.

L'élément le plus lourd, la tente représente 3,1 kilos. Mais cet abri sera essentiel dans la réalisation de notre aventure. En effet, il faut s'attendre à des températures basses en-dessous de -10 et des vents violents. Donc ,une tente adaptée aux conditions très difficiles (en particulier résistance au vent) est essentielle afin d'assurer des conditions de sécurité minimales.

Le vélo comme moyen de voyager laisse libre cours à tous les espoirs d'aventure, en nous permettant une vraie confrontation avec la nature. Cela me rappelle mes lectures, en particulier les fabuleux écrits d'Ella Maillart, "croisières et caravanes" et "oasis interdites", pour n'en citer que deux. Dans les années trente elle arpentait les grands déserts d'Asie à pied et à dos de chameau. Elle narre cela de façon remarquable. En hiver, durant de longues semaines elle dormait en se protégeant du froid et des intempéries en se collant au corps de son chameau. Ces récits m'ont fortement marqué et cette envie de traverser de grands déserts, comme nous allons le faire, je la dois en partie à cette Suissesse, qui représente l'une des plus grandes exploratrices de tous les temps. Les déserts attirent par les conditions extrêmes qui y règnent. Ce qui m'interpelle et me fascine aussi, ce sont les noms qu'ils portent. Les plus grands sont largement pourvus en a, Sahara, d'Ad Dahna, Atacama, Taklamakan, respectivement situés en Afrique, dans la péninsule arabique, en Asie et Amérique du sud. Je me souviens d'une époque où je partais pour une mission de plusieurs mois en Arabie. Je m' y étais rendu à bord d'un avion militaire Hercule. Il ne volait pas très haut et nous avons traversé toute la péninsule arabique de la mer Rouge jusqu'au golfe Persique. J'étais resté fasciné, le front collé au hublot assis sur un missile, des heures à regarder défiler ces terres mystérieuses comme n'appartenant pas à notre planète. Cette expérience m'a aussi fortement marqué et sans doute l'envie de me plonger dans ces régions "hors de notre Terre" n'y est pas étrangère.

J

Ce matin je suis allé chercher Flora à la gare de la Part Dieu. Puis nous avons mis son vélo en carton. Le voisin nous a donné un bon coup de main pour desserrer ses pédales, en s'aidant d'un bras de levier d'un bon mètre. A 14h les vélos étaient sur le toit de la voiture et mon frère nous emmenait à l'aéroport. Sans problème nous avons pu les faire embarquer.

J+1

Nous sommes en transit à Santiago après un long voyage de 13 heures et nous avons 12 heures d'attente avant de faire la dernière partie de notre trajet en avion pour notre mise en place à Arica; Les bagages et les vélos à la consignes, quand même 40 euros pour deux, nous sommes partis faire un tour au centre ville où nous sommes en train de déjeuner dans un petit restaurant. On a profité de l'occasion pour faire du change en monnaies chilienne et argentine, mais pas de possibilité d'avoir des bolivaros. On espère à Arica, car à la frontière à Parinacota, il ne faut pas y compter. Nous avons aussi prospecter pour voir les possibilités de trouver de quoi emballer les vélos lors de notre retour, certain pour moi par Santiago et possible pour Flora. Les vélos procurent un moyen de voyager fabuleux mais procurent aussi beaucoup de soucis pour les faire accepter dans les avions.

Ce matin, la vision de l'avion alors que nous traversions le Andes pour passer d'Argentine au Chili était fabuleuse. Nous avons pu admirer l'Aconcagua dans toute son immensité. Bien entendu la première pensée qui vient à l'esprit c'est l'exploit moult fois répété par les pilotes de l’aéropostale, Guillaumet, Mermoz, Saint Ex et les autres, qui vers les années 1930 franchissaient cette immense barrière que je contemple bien au chaud dans notre boing 787. Eux, il leur arrivait de sortir à pied de la chaîne montagneuse, suite à un crash, après avoir bataillé des jours dans la neige, animés d'un farouche instinct de survie. il faut lire le "Mermoz" de Kessel.

Notre dernière partie du voyage s'est bien commencée sans problème pour l'embarquement de nos vélos.

J+2

Tout début de ce vendredi 19 nous arrivons à 0h15 à Arica. Pas de chance nos sacs étaient dans les derniers à sortir de l'avion, mais nos vélos dans les premiers et les cartons étaient en bon état, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été maltraités au cours de ces trois changements entre Lyon et Arica.

Par contre pour trouver un taxi voulant prendre ces volumineux paquets, nous avons bien cru que nous n'y arriverions pas. Il s'en est fallu de peu que nous nous mettions à les remonter dans la nuit afin de parcourir les 18 km qui nous séparent de la ville. Pas terrible, surtout qu'il s'agit sur une partie de la terrible panaméricaine que j'avais expérimentée sur 600 km en Équateur, expérience dont on se souvient, mais c'était de jour, j'imagine difficilement ce que cela donne à deux heures du matin.

Mais un chauffeur de taxi a eu pitié de nous et a téléphoné à un de ses copains qui est venu avec une camionnette, et voilà comment à deux heures du matin nous nous sommes retrouvés dans un lit après 33 heures de voyage.

Lever 7h15. Petit déjeuner sympa, mais nous n'avons pas vraiment faim. En effet, nos organismes n'ont pas encore bien pris en compte les six heures de décalage.

Ensuite, opération de remontage des vélos. Tout se déroule pour le mieux. Apparemment ils n'ont absolument pas souffert. Il faut reconnaître que nos grands cartons qui nous ont permis de ne pas démonter les roues arrières sont très pratiques même si pour le transport ils nous causent plus de soucis.

Premier contact avec la ville. Elle est vraiment dans le désert, qui la cerne de toutes parts. Par endroits, on a vraiment l'impression qu'il veut déferler à travers les rues. Notre première préoccupation, faire les réserves suffisantes pour la première partie de notre voyage, 1000 km au cours desquels les possibilités de ravitaillement risquent d'être faibles, même si nous espérons trouver de loin en loin des lieux improbables, où il sera possible de manger une platée de riz ou des pâtes.

Les commerces sont nombreux, nous trouvons des cartouches de gaz. Nous achetons trois kilos de riz et quelques sacs de pâtes ainsi que tout un assortiment de denrées, salées et sucrées. Sur les trois semaines à venir nous devrions passer la moitié des nuits dehors, donc notre fond de nourriture devrait nous permettre de tenir. En effet nous ne pouvons pas nous permettre de trop prendre car le poids est un ennemi redoutable. Nous allons chacun avoir des charges aux environs des 25 kilos, et la première côte fait deux cents kilomètres et 4600 mètres de dénivelé.

Nous sommes allés nous promener au bord du Pacifique regarder les pêcheurs qui tiraient leurs filets à partir de barques en tout point semblables aux pointus de Méditerranée. Je n'étais pas le seul intéressé. En effet des phoques suivaient les bateaux en attente d'un poisson rejeté.

Arica vue des hauteurs surplombant la mer

J+3 66 km 1550 mètres de dénivelé

Nous petit-déjeunons, les vélos sont chargés. L'aventure va commencer. On nous a mis en garde contre la difficulté de la route à venir du fait de l'interminable montée. Le propriétaire de l'auberge qui nous reçoit connaît remarquablement sa région. Il nous parle avec passion de tous les géoglyphes, ces immenses dessins à même la caillasse dans le désert. Il nous fait part de ses réflexions et de son expérience sur le mal des montagnes, la pouna. Elle n'est pas due simplement à l'altitude mais aussi aux forces telluriques du coin. Par exemple il nous affirme qu'à Putre, petite ville pas loin de la frontière avec la Bolivie, où nous passerons, bien que l'altitude ne soit que de 3500 mètres, il y ressent la pouna, alors que plus au sud au salar de Souriré à 4200 mètres il n'en ressent pas les effets! Nous verrons.

Nous commençons par longer l'océan Pacifique sur 12 kilomètres puis nous pénétrons dans le fameux désert de l'Atacama. La route est enserrée entre d'immenses dunes aux teintes multiples. Les 38 premiers kilomètres sont presque plats, 400 mètres de dénivelé. Un restaurant avant le début des grandes pentes. Nous nous y arrêtons, mais il n'est que 11H30, donc rien n'est cuit. On se contente d'un sandwich.

Nous reprenons notre route et de suite une immense rampe fait tomber la moyenne à 5 voire 4km/h. En effet, nous sommes très lourds, car nous avons une quinzaine de jours de nourriture en prévision des déserts boliviens. Mais il nous faut d'abord franchir ce premier obstacle avec un passage à 4600 mètres. Une montée de presque 200 km. On essaie de ne pas trop penser.

Une dizaine de kilomètres plus loin un autre restaurant. Il est 13H30, donc tout est cuit, et nous nous régalons. La patronne nous affirme que le prochain point de ravitaillement se trouve à 30 kilomètres. Nous partons donc pas très chargés en eau, avec l'intention de bivouaquer vers la moitié du trajet et demain vers les 10 heures pouvoir nous ravitailler. Mais l'information s'avérera fausse, le prochain point est à 62 kilomètres et 1700 mètres plus haut à 3200 mètres d'altitude.

Nous partons donc confiants dans des pentes gigantesques au milieu des camions. Mais les chauffeurs sont très courtois avec nous et nous gratifient de grands bonjours. Les bords de la chaussée sont très raides. Va-t-on trouver un endroit où poser la tente?

Vers les 19h, une petite gorge en amont. Je vais jeter un coup d’œil. A une centaine de mètres de la route une petite plage de sable, idéale pour notre tente.

Rapidement elle est montée, le camping gaz est mis en œuvre et nous mangeons une bonne platée de riz et sombrons dans le sommeil.

J+4 lieu de bivouac à Zapehuria altitude 3200, 45 Km 1800 mètres de dénivelé

Après une nuit longue et réparatrice nous attaquons confiants en direction de cette station à 14 km. Elle n’est pas là, nous faisons huit kilomètres supplémentaires. Sur le bord de la chaussée un 4X4 arrêté. Le propriétaire nous dit que le prochain point d’eau est à plus de vingt kilomètres. Nous n’avons plus une goutte d’eau, il fait plus de trente degré et la pente est très raide. Avec nos vélos lourdement chargés en matériel et nourriture en prévision des pistes désertes à venir, nous nous traînons à six à l’heure. Je lui demande de l’eau. Il n’en a pas. A ce moment un camping-car freine. Sa plaque d’immatriculation est française, le 83 montre que le couple qui est à l’intérieur vient du Var. Je réitère ma demande. Le véhicule vient se garer et voilà comment nous remplissons toutes nos bouteilles, ce qui fait plus de sept litres.

Nous discutons un peu avec ces gens qui sont sur la route depuis treize mois. Puis chacun reprend sa route, eux vers le bas et nous dans cette pente infernale. Et la chaleur de plus en plus terrible qui se concentre comme dans un four le long de ces parois claires. Rapidement nous faisons une pause et le réchaud est mis en action pour des pâtes. Mais la chaleur est tellement pénible que nous replions vite tout et reprenons notre ascension. Il est hors de question de pouvoir s'assoupir, on a vraiment l'impression de cuire.

Vers les 17h nous rencontrons un camion en panne. Le chauffeur me demande si j'ai de quoi réparer. Je sors tout ce que j'ai pour réparer un vélo. Mais un camion ce n'est pas un vélo! Cependant notre camionneur ne perd pas sa bonne humeur et la conversation va bon train. Pour lui expliquer qu'un homme et une femme qui voyagent ensemble ne vivent pas ensemble est presque mission impossible. Il nous raconte sa vie entre deux "ports" La Paz et Arica!

On l'abandonne à son sort. La pente faiblit. Nous sommes sur un immense plateau. Mais rien à l'horizon. Puis soudain derrière une bosse du terrain le havre salvateur se révèle .

Nous y trouvons une chambre et mangeons très bien. Puis nous nous enfonçons dans un long sommeil de 10 heures.

J+5 Zapehuria à Putré 32 km altitude 3400, dénivelé 732 mètres

Après les efforts des deux premiers jours nous décidons de faire une étape courte. En effet, commencer à tirer comme nous venons de le faire avec des charges de trente kilos, alors que nous sommes partis pour un voyage de deux mois ce n'est pas très bon.

La route s'humanise. Aux côtes pas très longues et pas toujours raides succèdent des parties plates et des descentes. Les grands volcans sont de plus en plus présents. Ils sont enneigés de frais.

On nous a dit que vers les 4000 il avait neigé la semaine dernière. Paradoxe de ces pays, un jour on étouffe et le lendemain il neige. Nous surplombons Putré en passant un col à l'altitude de 3550 mètres. D'un joli point de panorama nous contemplons la ville et le trajet qui nous mènera à la frontière 1000 mètres plus haut. Nous y rencontrons un motard australien qui parle couramment le français du fait de sa mère.

Arrivés à Putré un peu après midi nous trouvons une auberge "Hostal Cali" très accueillante. En plus elle est pleine de chats qui se vautrent partout et qui n'arrêtent pas de faire miaou-miaou.

Je crains que le prochain point de contact internet ne soit à San Pedro de Atacama après 900 km de piste et vingt jours. Mais il n'est pas impossible que nous ayons une bonne surprise demain à Tombo Quémado ou dans une semaine à Sabaya avant d'attaquer le salar de Coipasa. Mais je fais le max pour donner des nouvelles, mais pas de panique s'il y a un silence de vingt jours. Merci Bertrand et bises à tous.

Nous somme arrivés à San Pedro de Atacama

Bonjour nous venons de terminer la première partie de notre périple. 1000 km dont 800 de pistes dans des conditions parfois difficiles. On a poussé les vélos dans le sable et la caillasse volcanique entre 50 et 60 km.

Deux bivouacs d'anthologie entre 4600 et 5000 mètres d'altitude. Un passage dans une fournaise collés dans une espèce de talc avec 45 degrés du côté de Sacabaya. Un camion improbable nous a sortis de ce sale pas.

Le sud Lipez c'était vraiment la planète Mars sur 400 km. L'épreuve a été facilitée par deux qualités de Flora, un moral d'acier et une puissance digne d'un tracteur. Demain j'essaie de vous raconter ces vingt jours de folie et surtout de vous mettre de belles et surprenantes photos entre lagunes multicolores et mers de sel ou momies de plus de 5000 ans conservées dans ces montagnes les plus sèches du monde.

Je reprends le fil de notre aventure là où je l'avais laissé il y a 15 jours:

L’étape après Putré nous a conduits à passer un col à plus de 4600 mètres dans un décor magnifique, deux volcans à plus de 6000 mètres couronnés de neige. Le cumul du dénivelé depuis notre départ du niveau de la mer à Arica s’élève à plus de 5700 mètres. Le passage de frontière s’effectue sans difficulté. Notre arrivée à la tombée de la nuit dans la ville frontière bolivienne de Tombo Quemado dans un froid et un vent terribles est pour le moins patibulaire. Ces villes frontières fourmillent de personnes prêtes à vous arracher une sacoche ou plus. Les cyclos lourdement chargés sont particulièrement vulnérables. Mais à deux on s’organise, et mon expérience du vol quasiment à l’arrache, que j’ai subi il y a quatre ans au Pérou a été très formatrice. On détecte de ce fait plus facilement les individus qui ont l’intention de s’emparer de nos affaires. Je vais cependant y laisser mon compteur de vitesse pour un oubli de quelques minutes sur la table du «restaurant» où nous avons mangé une platée de riz. Ce qui m’a forcé à mieux utiliser mon GPS afin de connaître les kilométrages effectués.

Après une nuit fort médiocre nous dégarpissons au plus vite de cet endroit sordide. L’équipement des vélos se fait sous haute surveillance d’un voleur qui guette la moindre inattention de notre part pour s’enfuir avec une partie de nos affaires. Flora pige vite le processus d’action de ce sordide individu et elle le maintient à distance pendant que je descends les bagages.

Les vingt premiers kilomètres sont rapidement avalés sur une piste roulante bien qu’il nous faille un peu pousser les vélos dans les pentes trop raides pour nos charges importantes. Dans le deuxième village, nous recherchons un point d’eau. Le lieu semble désert. Cependant nous détectons un mouvement dans une cour. Nous demandons de l’eau. Gentiment un homme nous remplit nos bouteilles vides. Il en profite pour nous indiquer un chemin plus court. Enfin les vélos chargés nous prenons le large. Le premier point de mon GPS nous donne la direction des pistes plein sud que nous allons suivre durant 800 km. Il est toujours assez inquiétant de se lancer comme cela à travers des régions réputées les plus arides du monde, avec comme seules indications des points GPS «piochés» sur Google earth. Quant à la nourriture et à l’eau on ne peut que se fier à nos estimations pleines d’incertitude.

L’information s’avérera complètement erronée du fait de la confusion entre le village de Sacabaya et la laguna de Sacabaya. Après quelques kilomètres nous allons être piégés dans des sables inconsistants au milieu d’une immense plaine bordée de grands volcans, dont l’un émet de ses flancs des panaches de fumée blanches. La température devient infernale. Notre moral en prend un sacré coup. Comment imaginer que nous allons traverser 800 kilomètres dans cet enfer absolument pas adapté au vélo?

Un camion, le seul que nous verrons de la journée nous dépasse et nous met en garde quant au piège dans lequel nous nous enfermons. Dans un premier temps nous refusons son aide. Quelques kilomètres plus loin nous réalisons que nous n’aurons pas l’énergie de nous sortir de ce terrain mouvant, de plus terrassés par une chaleur accablante. Dans le lointain nous distinguons le camion à l’arrêt. Nous allons dans sa direction. Il se met en marche et vient vers nous. Nous l’arrêtons et acceptons son aide. Il nous conduit vers ce fameux village de Sacabaya, au milieu de nulle part, à travers un terrain totalement inconsistant de poussière blanche.

Ce village du bout du monde est incroyable. Il y a un petit poste militaire qui contrôle les mouvements improbables. La frontière chilienne n’est pas loin, et les deux pays ne sont pas amis, depuis qu’au 19 ème siècle la Bolivie au cours d’une guerre a perdu son accès à la mer entre le Pérou et le Chili.

Nous débarquons avec nos vélos dans ce lieu étrange écrasé d’une chaleur suffocante. Qu’allons nous faire? Les militaires et le chauffeur nous regardent comme des bêtes curieuses et pas très sensées. Après un moment d’attente, on nous propose un logement dans un hôtel fermé sans eau ni électricité qui n’a sans doute jamais vu un client.

Nous attendons devant la porte fermée à clef un improbable propriétaire. Alors que nous commençons à désespérer un femme s’approche et nous propose de la suivre. Elle va nous offrir le gîte et le couvert pour une somme modique. Un problème de résolu. Mais comment allons nous sortir de cet enfer de poussière inconsistante? Alors le chauffeur vient nous avertir qu’à 5 heures, c’est à dire dans deux heures il part pour Négrillos, justement notre itinéraire y passe. Nous acceptons avec empressement son aide. Alors que nous préparons nos bagages, il nous dit de ne pas nous presser, car son départ est différé, puis il nous annoncera dans la soirée qu’il partira le lendemain matin très tôt. Après une nuit à ruminer nos incertitudes et à douter de nos capacités à affronter le défi de l’Atacama, nous nous préparons au départ en camion. Mais rien ne vient. Nous partons aux renseignements. Nous apprenons par personne interposée que le départ est prévu pour midi, puis pour 14 heures.

Alors que nous commençons à douter sérieusement de la fiabilité du chauffeur, il nous annonce qu’il partira à 15 heures et cette fois en direction de Sabaya à proximité du salar de Coipasa. Nous n’hésitons pas et acceptons l’offre, cela nous recalera sur un terrain moins mouvant où nous pourrons décider de la suite de notre projet. Mais le moral n’est pas haut et nous pensons bien abandonner pour prendre la direction du bord de l’océan Pacifique et cela même quasiment avant d’avoir engagé le combat. Après un transport de plusieurs heures dans un décor dantesque, nous voilà à Sabaya. Le moral remonte un peu, et nous décidons sans réelle conviction de nous remettre dans le course. Nous faisons quelques provisions chez l’hôtelier épicier en prévision de la traversée des salars de Coipasa et d’Uyuni et du sud Lipez, ce qui représente une distance de plus de 600 kilomètres par des pistes réputées infernales. Je me dis que si cela se passe mal nous aurons la possibilité de nous échapper soit vers la ville d’Uyuni ou cent kilomètres plus loin en direction de la frontière chilienne.

Nous voilà donc partis lourdement chargés en direction de Villa Vitalinia petit village sur la route donnant accès au salar de Coipasa. Tout se passe pour le mieux, la vingtaine de kilomètres est effectuée rapidement sur une piste acceptable. Une fois en ce lieu, nous complétons nos réserves d’eau. Je suis toujours étonné de constater que dans ces villages en plein désert, à proximité d’une mer de sel on trouve des robinets qui délivrent une eau fraîche de bonne qualité, mystère de la nature. Des ouvriers en plein travail nous saluent. Ils nous indiquent un chemin direct pour le salar. Nous voilà mettant le cap plein sud vers ce premier miroir blanc de 50 km qui s’ouvre devant nous. Commence alors ce genre d’expérience qui reste gravée en soi pour la vie.

Les roues crissent sur cette surface de sel. Je sais que cette entrée se fait par une zone humide, mais l’assurance des ouvriers quant à la dureté du sol nous a enlevé toute hésitation. Effectivement, le sol ne se dérobe pas sous nos pneus, même si parfois nous traversons des flaques. Les vélos se couvrent de sel, qui s’accroche en gros conglomérats un peu partout. Nous louvoyons entre des mares parfois importantes sur une vingtaine de kilomètres. Puis toute trace d’eau disparaît et nous voilà sur un sol dur, tout accaparés par le plaisir fou de traverser un lieu aussi insolite. Nous sommes seuls, aucun mouvement de véhicule. La vue porte loin. Mon GPS indique qu’il reste plus de trente kilomètres pour atteindre la rive sud qui semble cependant si proche. Lentement elle se rapproche. Il est important de sortir par une zone stabilisée afin d’éviter des efforts surhumains de poussage, les roues enfoncées dans des alternances de sable et de sel, qui bordent les abords des déserts de sel. Nous rejoignons un chemin, sableux en bordure sud . La chaleur est forte. Un village, nous y entrons, il est désert. Sur la place centrale, en réalité sur la zone sableuse qui en tient lieu un robinet. Nous en profitons pour faire un peu de lessive et nous nettoyer ainsi que les vélos, couverts d’une gangue de sel. La chaleur est terrible. Mais où est donc le chemin du village de Luca que mon GPS donne dans le sud est pour vingt kilomètres? Il nous faut absolument une indication. Nous partons doucement à travers les rues ensablées. Un chapeau immobile dans la fournaise, il dépasse d’un mur. Y a-t-il une tête dessous? Je l’interpelle par un «per favor» dans ce silence troublé uniquement par le vent, qui comme chaque après-midi monte en puissance. Effectivement, mon appel a un effet. Le chapeau pivote puis s’élève et une tête tirée du sommeil dans la torpeur ambiante nous regarde et répond à nos questions. Il nous faut repartir en direction du salar. Nous voilà à nous battre contre le sable qui obstrue le chemin. Vers les 18 heures nous décidons de nous arrêter et de monter la tente dans une légère dépression creusée par les eaux lors des rares précipitations. La tente est spacieuse. Nous avons de bonnes réserves d’eau et de nourriture. Une belle platée de riz est vite préparée et aussi vite engloutie. Le moral remonte après cette journée où nous avons effectué plus de 80 kilomètres dont 47 sur le sel.

Assister à la venue de la nuit dans un lieu aussi insolite s’apparente plus à un rêve qu’à la réalité.

Bien que nous soyons bien installés, l’effet de l’altitude plus de 3600 mètres se fait ressentir sur la qualité de notre sommeil. Au matin dans un air immobile nous déjeunons rapidement et plions vite notre matériel et nous voilà en route pour Luca que mon GPS donne à 10 kilomètres. Nous y voilà. A la recherche d’eau, une femme nous donne une indication et nous nous présentons devant une cour. Un homme nous invite à entrer. Il nous offre un plein seau du liquide précieux. Nous en remplissons nos nombreuses bouteilles. Nous lui demandons si nous pouvons faire une lessive, car nos habits sont complètement imprégnés de

sel. Son épouse nous prête une bassine et nous voilà lancés à neuf heures du matin dans la plus improbable lessive de notre existence. On nous vend même deux bananes que nous dégustons avec grand plaisir.

A dix heures après des remerciements chaleureux nous reprenons notre route. Elle escalade les hauteurs au sud du village. Cependant une trace directe à travers un «golfe» en bordure de salar nous laisse envisager un raccourci possible. Alors la chance nous sourit, un véhicule s’arrête et nous voyant dans l’hésitation le chauffeur nous confirme que si nous suivons cette trace à travers cette zone de sel et de sable nous arriverons à Alcaya, le lieu que nous cherchons à rejoindre. Comme souvent dans ces bordures de salar les parties très roulantes et les parties ensablées alternent. Globalement nous avançons de façon satisfaisante. Mais la chaleur devient infernale. Vers midi nous quittons définitivement la zone du salar pour la terre ferme. Il fait horriblement chaud, mais rien pour s’abriter. Flora remarque une buse qui passe sous la piste. Il n’en faut pas plus et nous voilà allongés à l’intérieur à la recherche d’un peu d’ombre à nous faire cuire une gamelle de riz. La situation me fait penser au livre de Bernard Ollivier.

En effet, lors de sa traversée du désert de l’Atlamakan en Asie il recourt aussi aux buses sous la route à la recherche d’un peu d’ombre. Sous notre piste nous profitons de ce moment de répit. Un bruit de moteur. De toute évidence il s’agit d’un deux roues. Je sors de notre trou et monte sur la piste. Le véhicule s’arrête et nous engageons la conversation. Le conducteur m’indique que le village d’Alcaya se situe à quelques kilomètres. Nous décidons donc de nous y rendre malgré la terrible chaleur qui nous écrase. Effectivement deux kilomètres plus loin sur notre gauche apparaît l’un de ces villages typiques, figés dans la désolation et l’absence apparente de vie. Nous y entrons. Dans une cour je vois deux femmes. Nous nous rendons au centre, où de drôles de constructions attirent notre attention. Il s’agit du fameux musée précolombien, qui retrace l’histoire d’une civilisation disparue il y a cinq mille ans d’après ce l’on nous expliquera. Pour le moment personne, tout est fermé et j’ai mal à la tête en proie à un début d’insolation. Je pars à travers le village à la rencontre des deux femmes entraperçues. Gentiment l’une d’elles m’accompagne jusqu’à la maison du couple qui pour une période de deux semaines gère ce site. L’épouse nous fait visiter le musée qui recèle quelques restes de cette civilisation perdue, puis le mari nous propose une visite de la ville morte dans la montagne. Nous acceptons mais seulement à partir de 18 heures en espérant que la chaleur devienne supportable. Ils nous invitent à prendre une douche, et nous découvrons de ce fait qu’il y a de quoi loger deux fous égarés dans cette fournaise. Il ne nous en faut pas plus pour profiter de cette occasion inespérée qui nous évite un bivouac dans des conditions difficiles.

A 18 heures, après avoir savouré la délicieuse omelette confectionnée par la maîtresse des lieux nous partons pour une incroyable visite dans la montagne sur les traces d’une civilisation disparue. Le guide et Flora marchent allègrement, pour ma part j’ai du mal à avancer encore sous l'emprise d’un coup de chaleur. Ce que nous découvrons est tout simplement stupéfiant. Une ville étrange, immense toute de pierre à flanc de montagne. Les constructions ressemblent à de petites borilles semi-enterrées. Il n’y a pas de porte, seulement un orifice à section carrée d’une quarantaine de centimètres de côté qui permettait aux habitants de se glisser dans leurs habitations. Cela me semble effrayant et je ressens tout le poids de la claustrophobie à l’idée de me faufiler à l’intérieur. Mais le plus surprenant provient des sépultures qui recèlent des momies conservées dans des conditions étonnantes de par les millénaires. Cela est dû à l’hygrométrie presque nulle de ces montagnes les plus arides de la planète. Absolument stupéfiant. Les images se passent de commentaires! Cette civilisation aurait été anéantie par la chute d’un météorite à quelques dizaines de kilomètres. On peut effectivement voir un cratère de belle taille pas très loin.

Le lendemain départ matinal malgré un quiproquo dû au fait que nous sommes restés à l’heure chilienne qui diffère de celle de Bolivie. La journée commence par un poussage des vélos sur une piste dure mais trop raide pour que nous restions sur nos montures très lourdes. Arrivés au col qui nous domine après une petite heure, devant nous se dévoile le salar d’Uyuni, le plus grand de la planète. Nous restons subjugués par le spectacle. La petite ville de Salinas est vite atteinte. Il s’agit d’une bourgade où le marché sur la place centrale donne une activité inhabituelle dans ces coins reculés.

Comment vous parler en quelques mots des cinq cents kilomètres suivants, parcourus en onze jours entre le plus grand salar du monde Uyuni et la traversée du sud Lipez haute terre entre 4000 et 5000 mètres, où le climat touche au paroxysme, grand froid la nuit, de la glace dans la tente, et des températures fortes la journée et puis ce vent terrible qui se lève systématiquement vers les onze heures pour ne s'apaiser qu'une heure après la venue de la nuit. Et encore ces poussages de vélos à l'infini dans le sable et les champs de lave. Un jour nous avons poussé 8 heures d'affilé dans la tourmente et une montée terrible avec un passage au-dessus de 4700 mètres presque jusqu'à la tombée de la nuit. Mais Flora indestructible ouvrait le chemin. Et puis ces rencontres de fous animés par la même envie de dépassement qui rigolent dans les pires situations. Une nature aux teintes inimaginables, on croirait qu'un spécialiste a retouché les couleurs des montagnes du ciel, des nuages et des lagunes. Les quelques photos ci-dessous vous donneront un bref aperçu de ce que furent ces jours de joie intense dans l'effort.

Sur cette dernière photo nous sommes Flora et moi avec Daniel un Allemand voyageant au long cours jusqu'à la Tierra del Fuego. Nous effectuons les derniers kilomètres presque à reculons tellement nous avons l'impression de terminer une expérience d'une rare intensité au milieu de ces hautes terres boliviennes.

Dans quelques kilomètres le goudron et après une descente de 47 kilomètres, 2200 mètres plus bas à 2400 mètres d'altitude la ville très touristique de San Pedro de Atacama. La prochaine étape le Passo Sico à plus de 4000 mètres va nous conduire en Argentine, à la découverte d'une autre partie de ces immensités désertiques de l'Amérique du Sud.

Sur le lien suivant vous pouvez lire le compte-rendu spécifique que j'ai fait concernant cette traversée de 10 jours du Sud Lipez:

Notre traversée du Sud Lipez à vélo

J'allais oublier: on a vu Moustaki

Donc après une journée et demie passée dans le village de San Pedro de Atacama, le Sud Lipez ne nous a pas calmés, mais au contraire notre envie de repartir dans ces grands déserts est plus forte que jamais et sur les 500 kilomètres à venir nous n'allons pas être déçus! L'aventure sera à la hauteur de ce que nous venons de vivre précédemment.

10 Novembre Départ pour le Paso Sico

Ce col va nous donner accès à l’Argentine. Depuis San Pedro de Atacama deux chemins sont possibles le Paso Jama et le Paso Sico. Les deux sont de redoutables obstacles. Nous choisissons ce second col car d’une part nous avons déjà parcouru les 42 derniers kilomètres du précédent à la sortie du sud Lipez, et d’autre part il est réputé plus facile, bien que asphalté uniquement sur les 85 premiers kilomètres de la montée qui en comprend 216. Et je ne parle pas de la descente en Argentine, où nous ne retrouverons le goudron après San Antonio de los Cobres, c’est à dire 135 kilomètres plus loin, sans parler des portions qui par la suite ne sont pas asphaltées.

Nous partons donc à l’assaut de ce col assez tardivement, vers les 9h30, du fait des démarches douanières qui doivent se faire impérativement à San Pedro de Atacama, alors que nous ne quitterons le pays véritablement que trois jours plus tard. Nous prenons un bon rythme sur la route goudronnée. Nous longeons le salar d’Atacama qui s’étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. Sans incident nous arrivons dans le village de Socaire vers les 17h après 86 kilomètres et 800 mètres de dénivelé.

Nous sommes tout étonnés de cette distance parcourue, en pensant aux minuscules distances que nous effectuions dans le Sud Lipez en poussant nos vélos toute la journée, parfois à peine 20 kilomètres et généralement de l’ordre d’une trentaine. Très gentiment un homme nous accompagne pour trouver un logement. Ce n’est jamais très simple, mais nous finissons par avoir satisfaction. Le soir le restaurant attenant nous confectionne une excellente platée de spaghettis, mais nous en aurions bien mangé deux fois plus.

Le lendemain départ matinal, nous espérons monter rapidement. En effet, nous sommes à 3200 mètres d’altitude et la Paso Sico, bien qu’encore fort éloigné ne culmine qu’à 4060 mètres. Mais ce que notre carte ne nous dit pas, car pas assez précise, c’est qu’avant de l’atteindre il nous faudra d’abord passer trois points hauts dont deux dépassent les 4600 mètres. Nous sommes lourdement chargés, en particulier 7 litres d'eau chacun, car nous savons que nous avons peu de chance d’éviter un bivouac. Les deux premières heures sont longues, cloués sur place dans une pente raide en terre. Vers midi le vent va se lever et par moments souffler en furie. Nous ne nous en plaignons pas car il nous pousse.

Par moments il soulève de tels nuages de poussière que nous sommes littéralement aveugles, et nous devons nous immobiliser. Nous dépassons allègrement les 4200 mètres avant de replonger vers des lagunes d’une beauté stupéfiante. Nous commençons vers les 15 heures à nous demander où nous allons bien pouvoir nous arrêter pour la nuit dans ces éléments déchaînés. Vers les 17 heures sur le bord gauche de la route à quelques centaines de mètres un énorme rocher d’une dizaine de mètres de haut semble présenter un écran contre ce vent rageur. A son pied nous découvrons un petit espace sableux, qui correspond parfaitement aux dimensions de notre tente. Le lieu est parfait, l’altitude est un peu supérieure à 4200 mètres. Une fois bien installés nous pouvons assister à l’évolution des couleurs dans ce monde stupéfiant de l’Atacama. Au sol une herbe rase à la couleur jaune avivée par le soleil rasant se découpe sur le rouge sombre des montagnes qui l’entourent. Le tout rehaussé de touches de blanc éclatant, d’une part dû aux quelques névés qui subsistent et d’autre part du fait de la couleur de la roche qui par endroits s’apparente plus à du talc qu’à de la pierre. Absolument fantastique. Nous nous disons que tous les efforts consentis sont bien payés, de pouvoir assister bien installés dans notre tente à ce spectacle unique de la nuit qui vient sur ce désert de l’Atacama.

11 novembre

Après une nuit confortable malgré le vent qui a soufflé par intermittences et parfois très fort nous sommes d’attaque pour une nouvelle journée avec la ferme intention de passer en Argentine. Le Paso Sico n’est qu’à quarante kilomètres, mais ce que nous ignorons, c’est qu’avant de l’atteindre il nous faudra d’abord franchir deux passages au-dessus de 4600 mètres par des pistes pas très bonnes, pour ne pas dire plus, et le poussage sera long dans la première partie.

Donc vers huit heures après un petit déjeuner à base de flocons d’avoine nous nous mettons en route pleins d’entrain. Très vite la piste devient exécrable, et de plus elle monte dans le ciel. Deux heures plus tard nous atteignons le Camp el Laco à 4600 mètres. S’y trouve un ensemble de bâtiments. Flora a la géniale idée d’aller voir si nous pouvons nous y approvisionner en eau et éventuellement acheter quelques denrées. Il s’agit d’une base de mineurs. Ils nous invitent à un petit déjeuner gargantuesque, qui nous remet d’aplomb, car nos rations congrues ne sont pas vraiment adaptées aux efforts que nous effectuons. Nous passons une heure exquise à manger comme des ogres dans une douce chaleur.

Chez les mineurs je n'ai pas eu le temps de faire la photo qu'on avait tout mangé!

La reprise n’est pas trop dure, le vent est modéré et le soleil darde des rayons généreux. Cependant la pente continue à monter vers le ciel et pourtant le camp est à 4600 mètres. Enfin nous arrivons au sommet de cette bosse et nous découvrons de l’autre côté un salar de plus, tout à fait splendide dans ce monde minéral. Sur le bord, minuscule, le poste frontière chilien. Nous l’atteignons, un dernier contrôle et nous continuons en direction de l’Argentine, encore fort éloignée. Le point frontière est à 25 kilomètres et le poste argentin 11 kilomètres plus loin. Avant de quitter les douaniers chiliens nous leur demandons de l’eau. Ils nous offrent une bouteille de 1,6 litre, c’est toujours cela en plus en cas de nouveau bivouac.

La piste est un enfer, nous poussons sur plusieurs kilomètres. On se dit que jamais nous ne serons en mesure d’atteindre ce fameux Paso Sico. La piste ne s’améliore pas et commence à repartir dans le ciel. Mais le décor est tellement surréaliste que nous sentons à peine nos efforts, même si nous sommes quelque peu inquiets de la moyenne ridicule de notre déplacement.

Puis la délivrance arrive. Au sommet de cette nouvelle bosse, la piste s’améliore et nous nous engageons dans une descente d’une extraordinaire beauté, parmi des roches multicolores, de hautes dunes et des salars qui virent au rose. Dans un immense cratère plusieurs cônes de terre offrent un spectacle d’un esthétisme parfait. Bien loin vers le bas un gigantesque salar se dessine.

Cette région gigantesque est loin des dimensions européennes. Notre vitesse sur une piste dure est tout à fait satisfaisante et rapidement nous atteignons ce fameux Paso Sico, qui n’est pas à proprement parler un col, mais plutôt une plaine d’altitude.

11 kilomètres plus loin le poste argentin. Les formalités sont rapides. Dans ce coin de désert nous sommes les seuls à nous présenter à la frontière. Manifestement les 36 kilomètres de piste entre les deux postes chilien et argentin se sont pratiquement pas utilisés. Nous n'y avons pas vu un seul véhicule. Il est déjà 16h30, et nous demandons aux douaniers s’ils peuvent nous héberger pour la nuit. Ils refusent. Ils nous donnent cependant une bouteille d’eau. Ils nous indiquent un village à 18 kilomètres où nous pourrons trouver un hébergement. Ce qui est embêtant, c’est que ce n’est pas notre route. Ils nous certifient que le village se trouve sur un autre itinéraire qui n’est pas plus long et qui rejoint la route de Salta cinquante kilomètres plus loin.

Il ne nous en faut pas plus pour nous lancer dans une course effrénée pour essayer de rejoindre ce village avant la nuit. Même si le vent est avec nous, cela commence assez mal, une terrible piste en tôle ondulée qui de plus monte. Après quelques kilomètres nous nous demandons si nous n’avons pas réagi trop impulsivement. Mais il est trop tard pour faire demi-tour, donc nous forçons sur nos pédales malgré la grosse journée que nous avons déjà derrière nous. Par miracle la piste s’améliore et le vent persiste en notre faveur. Vers 18 heures nous atteignons ce village étonnant de Catuan, minuscule enfermé dans une gorge désertique. Nous y trouvons un logement rudimentaire et faisons quelques courses dans un mini-market qui n’a pas grand chose à offrir. Le coin est très dépaysant. Nous nous disons qu’il est préférable de loger chez l’habitant que de monter notre tente sans contact avec la population.

12 novembre

Départ vers les 8 heures après nous être confectionné notre petit déjeuner. Il fait bon, le soleil chauffe et le vent est nul. Le matin dans ces hautes terres est toujours agréable. On a du mal à imaginer que la nuit y soit si hostile. Après quelques kilomètres qui nous laissent pleins d’espoir quant à la facilité de cette portion de route non prévue, nous tombons sur les premières difficultés et elles sont de taille, une piste qui monte et qui est entièrement sablonneuse. Il s’ensuit une épuisante séance de poussage. En trois heures nous n’effectuerons que 13 kilomètres. Notre étape du jour en comporte 45. De plus pas une voiture, nous sommes vraiment sur une piste presque à l’abandon. Ce qu’il y a de plus épuisant nerveusement sur ce type de chemin, c’est de ne jamais savoir quand le sable commence et où il va s’arrêter. Parfois après cent mètres on peut remonter sur les vélos mais voilà qu’ à nouveau il faut pousser sur plusieurs kilomètres et tout cela dans une pente qui ne faiblit pas. La roue avant a tendance à se mettre de travers, entraînée par le sable pulvérulent. Les efforts pour la remettre dans l’axe sont épuisants. Avec cela l’altitude continue de monter alors que nous sommes déjà à plus de 4000 mètres. Loin devant nous, nous distinguons une crête. De toute évidence c’est par là que passe notre itinéraire pour rejoindre la route nationale qui va vers Salta. Enfin après plus de trois heures le point culminant vers les 4300 mètres est atteint. Comment va être la descente?

Un peu sableuse mais nous réussissons à prendre un bon rythme et enfin dans le lointain, à l’aide des jumelles de Flora, nous apercevons les véhicules qui lèvent des nuages de poussière sur la route que nous convoitons. Un salar de grandes dimensions nous en sépare. Nous le traversons sur une piste dure et le plaisir de se trouver dans ces environnements inhabituels est très grand.

Malgré l’immensité qui se développe devant nous, notre vitesse qui doit frôler les 20 km/h nous laisse envisager de rejoindre rapidement cette fameuse nationale que nous avons quittée hier soir au poste de douane. Nous y sommes vers 13 heures. A l’abri d’un mur en ruine nous faisons une pause casse-croûte, thon, pain et une demi-pomme. Le lieu est désolé, complètement à l’abandon. On se croirait vraiment dans ces cités construites à la va-vite lors de la ruée vers l’or et désertées quelques temps plus tard du fait des espoirs déçus d’enrichissement du fait du défaut de filons rentables.

La nationale est une affreuse piste sablonneuse molle qui alterne avec des passages redoutables de tôle ondulée. Deux états de la route qui sont un enfer pour le cycliste. Notre but de ce jour, le village de Olatacapo est distant de huit kilomètres. Il nous faut une bonne heure sous une chaleur forte pour les franchir. Les cinq cents derniers mètres pour accéder aux maisons sont impraticables et nous voilà à nouveau à pousser. Nous trouvons un hébergement et sommes satisfaits que cette étape prenne fin vers les 15 heures, car les jours précédents nous sommes restés dix heures sur ou à côté de nos vélos.

13 Novembre Olatacapo à San Antonio de los Cobres 60 km

Après une bonne nuit nous décidons de partir de bonne heure car l’étape de la journée fait plus de 60 kilomètres. Cela peut paraître peu, mais vu l’état de la fameuse RN 51 nous nous attendons à une étape que je qualifie de peu tranquille. Et je suis loin d’imaginer ce qui nous attend. En effet mon GPS donne la ville de San Antonio de los Cobres vers les 3900 mètres. J’en déduis que nous aurons peu de montée. Là, je me trompe très nettement. En effet il nous faudra passer un col à 4560 mètres d’altitude, et la piste est franchement horrible, sable en permanence et tôle ondulée très fréquemment. 31 kilomètres de montée, ils me semblent interminables. J’en arrive même à me demander ce que je fais là dans ces pentes infinies. Mais le col est enfin atteint et la descente ne pose pas vraiment de problème même si nous nous faisons secouer très sérieusement.

Ces grandes randonnées à vélo ont ont un côté étrange. Alors que l’on passe des heures à se traîner le long de pistes sablonneuses ou dans des pentes trop raides pour rester sur nos montures, eh bien dès que la phase suivante se présente, on oublie du passé, tout du moins tout ce qui nous a demandé des efforts épuisants, pour ne se souvenir que des paysages à couper le souffle.

14 Novembre San Antonio à Campo Quijano 130 km

Aujourd'hui nous allons renouer avec la route asphaltée, mais d'abord vingt kilomètres de piste. Cette dernière n'est pas mauvaise et nous n'aurons pas à pousser nos vélo dans le sable. Puis enfin le goudron, ce que cela est bon. Rapidement nous atteignons le Abra Blanca, col qui frôle les 4000 mètres. Alors s'ouvre à nous une descente gigantesque, qui va nous permettre d'effectuer plus de 130 kilomètres ce jour. Dans un premier temps le vent nous est favorable, mais dans l'après-midi il s'inverse et redouble de vigueur. Après un moment d'hésitation nous reprenons notre descente en appuyant sur nos pédales. Avec Flora nous nous relayons en tête face au vent rageur. Nous prenons goût à cet effort. Une dernière section de piste de 22 kilomètres et nous arrivons vers les 18h dans la petite ville de Campo Quijano.

Nous quittons la piste pour l'asphalte

Encore 22 km de piste, mais après nous devrions rester sur le goudron pour des centaines de km

Nous ne sommes plus qu'à une vingtaine de kilomètres de la ville de Salta. Mais nous avons décidé de ne pas nous y rendre. Nous mettrons le cap directement sur Cafayate.

15 Novembre Campo Quijano à Coronel Moldes 70 km

Nous sommes un peu déboussolés, d'une part du fait de quitter les pistes sur lesquelles nous évoluons entre 4000 et 5000 mètres depuis quatre semaines pour retrouver l'asphalte et la civilisation, et d'autre part du fait de la température modérée le soir et la nuit, alors que nous étions habitués au grand froid et aux moins dix degrés au lever du jour. Plus besoin de grosse couverture et de se coucher tout habillé. Au contraire il fait vite chaud et un simple drap suffit.

Nous nous levions tôt pour pouvoir rouler un maximum sans vent, il est toujours là et en plus il semble défavorable alors que généralement il était notre allié. Mais ce que nous allons devoir combattre maintenant ce sont les chaleurs suffocantes. En effet, au-delà de midi les quarante degrés seront dépassés, et de plus le vent fera virevolter des nuages de poussière. Donc on a l'intention de rouler de 6h à midi et de se trouver un coin à l'ombre pour l'après-midi.

Donc, fort de ce précepte nous démarrons ce matin seulement à 8H30. De plus suite à une erreur d'itinéraire, notre carte au 1/2 000 000 ne permet pas le détail, nous faisons une distance supplémentaire sans doute d'une bonne quinzaine de kilomètres. Mais dans le fond cela n'est pas plus mal, car cela nous évite la dernière portion de piste. Nous n'avons pas dû perdre beaucoup de temps. Que nous avons l'impression d'aller vite sur cette route asphaltée. Nous menons à tour de rôle et les kilomètres défilent. Deux petites pauses pour manger un gâteau une pomme et se désaltérer et nous sommes à Coronel Moldes un peu après midi.Nous avons abattu de l'ordre de 70 kilomètres. Mais il est vrai que les derniers dans la chaleur et contre le vent étaient fatigants. En dehors du grand plaisir d'avoir l'impression d'aller très vite, tout en faisant attention à la circulation parfois assez dense, nous n'avons rien remarqué de particulier sur ce tronçon. Nous ne sommes plus dans le même voyage qu'au cours des quatre semaines précédentes. Nous espérons cependant que la route jusqu'à Cafayate sera plus pittoresque que notre étape du jour. Je vous en reparlerai sans doute dans deux jours car cette ville est distante de 130 kilomètres. Mais si le démon de la défonce nous prend et que le vent trouve cela rigolo et nous aide, ce sera peut-être demain! Mais ne rêvons pas trop!

16 Novembre Coronel Moldes à Cafayate 128 km

Départ à 6h, il fait encore nuit. Après une brève hésitation nous nous lançons. A cette heure la ville est endormie et la route est déserte ou presque. Démarrer comme cela au petit matin et très agréable du fait du trafic nul ou presque et de la fraîcheur. Les conditions sont idéales pour pédaler. Attention seulement aux chiens que l’on voit tardivement dans ce jour tout juste naissant. La première bourgade de la Vigna est vite atteinte, 23 kilomètres en une heure. On comprend que nous avons toutes les chances de rejoindre Cafayate si les conditions se maintiennent, absence de vent et ciel couvert. La route s’insinue dans des gorges magnifiques. Sur 80 kilomètres une multitude de formations rocheuses et terreuses va nous étonner à chaque virage et à chaque montée. Le rouge prédomine. Une rivière au flux presque nul s’étale et donne l’illusion d’un large cours d’eau, car le sable du lit est mouillé.

Le vent nous est favorable et à 13H30 nous arrivons à Cafayate, petite ville touristique, dont la réputation provient de son vignoble, en particulier de son vin blanc. Allons-nous le tester? Pas si sûr car demain il nous faut rouler et ils ne vendent pas de demi-bouteille!

Le fait de rouler de cette façon en partant avec le jour est agréable à plus d’un titre et cela permet de passer tranquillement l’après-midi à se reposer en déambulant sans se presser dans la ville et puis aller s'asseoir à la terrasse d’un café à regarder la vie locale. Dans ces conditions on est bien en forme pour enfourcher nos montures dès le jour naissant le lendemain avec l’intention de dépasser encore une fois les 100 kilomètres. Cependant nos ambitions risquent d'être contrariées par un col de plus de 3000 mètres d'altitude qui s'annonce sur notre route. La grande étape risque plutôt d'avoir lieu le lendemain jusqu'à Concepcion.

Une fois arrivés à Cafayate nous avons élu domicile dans un petit hôtel sympa qui met à notre disposition une cuisine. Nous partons immédiatement faire des courses, légumes, œufs, sardines, pain et fromage de chèvre. Flora confectionne une grosse salade que nous accompagnons d’une énorme platée de pâtes. Nous engouffrons tout cela de bon appétit.

Le moral est au beau fixe. Si les conditions de route se maintiennent, vent pas trop gênant, et chaleur raisonnable comme aujourd’hui, nous envisageons de rouler jusqu’à Mendoza puis Santiago sans jamais avoir recours au bus. Pour le moment nous n’en sommes pas encore là. Nous avons décidé de rejoindre la Rioja, ville distante d'à peu près de 500 kilomètres et de faire un point à ce moment.

17 Novembre Cafayate Aimaicha de la Valle 75 km

Aujourd’hui nous allons rouler sur le mythique Ruta 40. Nous quittons Cafayate à 6H20 après que je sois retourné récupérer ma frontale oubliée sous l'oreiller. A la sortie de la ville les vignes s'étirent sur plusieurs kilomètres. Hier nous avons bu un excellent blanc d'ici.

La route en ce dimanche matin est déserte et nous avançons rapidement. Nous en profitons pour faire un petit détour de quelques kilomètres par une piste afin de visiter un ancien site indien. Il s'agit d'une multitude d'enclos aux murs de pierre qui s'étalent le long d'un grand flan de montagne. Nous n'avons pas bien compris ce que cela représentait. Il s'agit du site indien de Quilmes.

Vers midi nous arrivons dans la petite cité de Aimacha. On a l'impression qu'elle reste complètement en dehors des circuits touristiques.

18 Novembre Aimaichi à Tafi del Valle 57 km

Départ 6h, il fait frais. Une longue montée de 28 km nous attend, le dénivelé est de l'ordre de 1100 mètres et le point haut se situe à 3050 mètres. Il nous faut plus de 4 h pour franchir l'obstacle. Nous redescendons ensuite rapidement sur la petite ville de Tafi, qui est sympathique bien que très touristique.

19 Novembre Tafi del Valle Concepcion 100 km

Ce matin départ 6h. Il pleut nous sommes tout étonnés. On hésite, plutôt j' hésite car Flora veut foncer sans se poser de questions. Il fait nuit la route est mouillée, mais nous partons. Un peu plus loin on s' arrête quelques minutes dans un abri-bus car la pluie s'intensifie. Mais avec le jour cela va s'arranger. Ce matin nous allons perdre deux mille mètres d'altitude par une longue descente dans une gorge verdoyante, Après un mois de désert cela est étonnant d’être entouré de verdure.

Il va m'arriver un drôle d'incident, le roulement à billes de ma pédale gauche va casser à 12 kilomètres de Concepcion. Mais je vais réussir sans trop de difficultés à pédaler seulement avec l'axe de la pédale. Heureusement, j'ai pu en acheter une nouvelle paire en arrivant en ville.

La route est très passante et nous sommes dans des plaines de basse altitude. Cela me rappelle un peu les 700 kilomètres que j'ai effectués en début d'année entre Paksé au Laos et Bangkok, lors d'un périple de 4000 kilomètres autour du Mékong. J'avais trouvé du plaisir à rouler sur des routes très passantes, même sur autoroute, on abattait de l'ordre de 130 kilomètres par jour. Mais voilà aujourd'hui, Flora ne l'entend pas comme cela et ne trouve plus d'intérêt à pédaler dans ces conditions dangereuses. Nous prenons donc le premier bus pour Mendoza. Il nous faut la nuit pour y parvenir.

20 et 21 Novembre Mendoza

Nous passons deux jours de repos à Mendoza. La ville est agréable, bien arborée. Nous somme au centre ville dans une auberge de routards. L'ambiance est agréable, même si la nuit ça parle fort très tard. Demain nous reprenons la route pour notre dernière étape de 400 km jusqu'à Santiago.

Agent du Mossad prêt à l'action

Gloire à l'armée des Andes pour l'indépendance de l'Argentine

22 novembre Mendoza à Villavicencio 50 km

Nous décidons de passer par la route 52 et non la nationale 7. Certains nous la conseille d'autres non. Comme toujours lorsqu'on pose une question, on a toutes les réponses possibles. Déjà le fait que la circulation soit faible est un argument de poids en faveur de notre choix.Avec le recul de deux jours, ni Flora ni moi ne regrettons notre décision, bien que le chemin soit beaucoup plus difficile, route de terre sur plus de 40 kilomètres et le passage d'un col avec 2300 mètres de dénivelé.

Donc ce matin à six heures nous quittons notre auberge et prenons la route au lever du jour. A cette heure matinale nous n'éprouvons aucune difficulté car le trafic est quasiment nul. L'agglomération n'est pas très grande et en dix kilomètres nous sommes en pleine nature. Une gigantesque ligne droite part à l'assaut des Andes. En une vingtaine ou trentaine de kilomètres, tout en montant, elle nous conduit dans une petite gorge. Nous la suivons sur dix kilomètres et arrivons à la maison de la réserve naturelle de Villavicencio. Nous nous arrêtons pour visiter. Le gardien nous informe que l'hôtel un kilomètre plus loin est définitivement fermé. Nous qui pensions passer une bonne soirée, de plus avec des eaux thermales, eh bien non! Ce sera un bivouac à manger nos pâtes. Heureusement que nous avons toujours quelques provisions au fond des sacoches, car aujourd'hui nous sommes vraiment pris au dépourvu. Cet hôtel on en a entendu parler partout, et google earth l'annonce en gros. Mais voilà, afin de protéger la zone le gouvernement vient juste de prendre des mesures drastiques dont la fermeture du restaurant, l’hôtel quant à lui ne fonctionne plus depuis 1978!

Aujourd’hui nous avons vu des vigognes différentes de celles que l’on a côtoyées dans les hauteurs de l’Atacama. Nous avions l’habitude d’animaux d’assez petite taille, un peu plus d’un mètres et sans doute une vingtaine de kilos, très gracieux aux couleurs qui se fondaient bien dans le décor. Alors que là nous sommes en présence d’animaux beaucoup plus gros, d’une hauteur de deux mètres, beaucoup plus massifs et à la tête noire. De plus il y avait sur le bord de la route des panneaux annonçant «faune sauvage» avec une belle effigie de puma.

23 Novembre Villavicencio à Uspallata 57 km.

Départ 6h30, sans transition nous sommes engagés dans une montée de 28 kilomètres. La route escalade un grand flanc de montagne et nous conduit à un col à 2958 mètres d'altitude. Pour aujourd'hui il nous reste à peu près 1300 mètres de dénivelé à franchir. La route sera sur sa plus grande partie non goudronnée, ce qui apporte un petit air d'aventure à la montée. Les points de vue sont magnifiques. D'ailleurs, vu la dizaine de minibus de touristes qui nous doubleront au cours des cinq heures de la montée, l'endroit est réputé. Enfin le col, de là la vue s'étend à l'ouest sur les Andes et en particulier sur l'Aconcagua. Une belle descente de 28 kilomètres nous conduit à la petite ville de Uspallata. Sans trop de difficulté nous trouvons un hôtel pour la nuit.

24 Novembre Uspallata à Los Penitentes 64 km 1000 m de dénivelé

Nous partons un peu avant 6 heures. Il fait encore nuit. La circulation est très faible, nous sommes dimanche. Nous espérons qu’elle le restera. Mais non, rapidement le nombre de poids lourds va augmenter, malgré le jour férié. De plus le vent va se mettre de la partie . Il souffle en rafales et nous l’avons en plaine figure. Cela rend notre étape difficile. Nous évoluons dans un cadre superbe entourés de grandes montagnes de toutes les couleurs. Vers 13 heures nous arrivons dans une petite station où nous trouvons un hébergement dans un refuge qui de toute évidence sert de point de départ pour l’Aconcagua.

25 Novembre Los Penitents à Los Andes 97 km

Départ un peu après 6h car nous avons discuté avec Diego l'un des employés du refuge. Ce matin pas de vent, qu'il fait bon pédaler. Nous sommes entourés de hautes montagnes couvertes de glaciers. Le tunnel à la frontière de l'Argentine et du Chili se situe à l'altitude de 3200 mètres. Avant de l'atteindre nous surveillons sur notre droite le lieu où nous aurons un magnifique point de vue sur l'Aconcagua.

Une fois au tunnel, nous sommes pris en compte par un véhicule, car il est interdit aux vélos. Une fois de l'autre côté nous arrivons rapidement au poste frontière commun aux deux pays. Les Chiliens sont toujours assez pointilleux et il faut leur montrer tous nos aliments. Ils nous confisquent notre morceau de fromage. Une fois ces formalités terminées nous nous lançons dans une immense descente jusqu'à Los Andes, petite ville où nous arrivons vers les 16 heures.

La guerre des Malouines a laissé des traces!

26 Novembre Los Andes à Santiago 92 km

Aujourd'hui c'est la dernière étape de notre périple. Nous allons pédaler une dernière fois avant de nous séparer. Flora va partir vers le sud du Chili et moi je vais rentrer en France. C'est toujours un peu triste que l'on aborde l'ultime étape d'une belle aventure.

Mais très vite nous allons être plongés dans le feu de l'action, et pas le temps de se poser des questions métaphysiques. En effet ce dernier tronçon se fait en partie par autoroute, interdite aux vélos et parfois il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence et pour couronner le tout ce matin nous sommes partis par un matin gris brouillardeux. On n'a pas chaumé, un peu le stress aux fesses. Cette autoroute présente un tunnel. On l'a évité en prenant une belle route qui monte de 500 mètres et nous a permis de nous élever au-dessus de la nappe de brouillard. Lorsque nous sommes redescendu vers l'autoroute le temps était au beau. de plus sur les 18 kilomètres restant par autoroute il y avait une belle bande d'arrêt d'urgence, mais à plusieurs reprises de gros panneaux interdit aux vélos. Nous avons pris la sortie vers la ville de Colina comme une délivrance. Une dernière halte où nous avons mangé une dernière fois ensemble, puis encore 35 kilomètres pour arriver au cœur de Santiago. Circulation intense, l'agglomération compte 6 millions d'habitants. Flora qui ne perd pas de temps, s'arrête devant une quincaillerie, on achète du carton pour emballer nos vélos, elle pour le bus vers le sud et moi en prévision de l'avion. Nous roulons encore un peu ensemble avec nos rouleaux de carton sur nos sacoches arrières. On a presque le gabarit d'une voiture! Puis vient le moment où nos chemins se séparent. On reprend chacun ses affaires, on partage la caisse commune, une bise et s'est reparti chacun de son côté.

Mon souci premier, changer mon billet d'avion, ce qui se fera dans la foulée l'après-midi même et de trouver un logement. Je retourne à l'hostal Condell où j'avais déjà séjourné il y a quatre ans après une traversée de trois mois entre Équateur, Pérou, Chili et Bolivie. La patronne peut m'héberger une nuit, mais me trouvera un point de chute pour la nuit suivante.

J'ai emballé mon vélo dans le morceau de carton que j'ai acheté.Le paquet n'est pas terrible du tout. Le carton est fragile et casse. Je mets beaucoup de ruban adhésif, qui n'a d'adhésif que le nom et je renforce le tout avec de la ficelle. Ces retours avec vélo sont toujours assez délicats à gérer.

Pour finir j'adresse un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis et tout particulièrement à ceux qui ont pris le temps de nous mettre un ou plusieurs petits mots. En effet, on a beaucoup apprécié, car contrairement à ce que l'on pourrait croire l'action intense n'empêche pas de beaucoup penser à ceux et celles que l'on laisse et qui nous manquent.

Voilà c'est fini snif, mais je suis content de rentrer et tout particulièrement de retrouver ma chère et tendre Danielle que je remercie du fond du cœur de tolérer mes errances désertiques.

17:19 Publié dans expérience vécue, voyage à vélo | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : atacama, arica, coipasa, uyuni, sud lipez, bolivie, chili, argentine, paso sico, san pedro de atacama, arbol de piedra, laguna colorada, laguna verde

23/11/2010

les salars boliviens, Coipasa et Uyuni

Traversée des salars de Coipasa et d’Uyuni

Ces deux immenses étendues de sel situées à plus de 3600 mètres d’altitude, la première s’étendant sur 2100 km carrés et la seconde sur 12 500, sont des curiosités naturelles qui sont universellement connues. Le salar de Coipasa est moins couru que celui d’Uyuni, en effet ce dernier est la plus grande étendue de sel au monde. Ces deux mers de sel sont de grande ampleur, en effet j’ai constaté que sur Google Earth, alors que l’Amérique du Sud est encore entièrement affichée à l’écran, eh bien deux taches blanches sont déjà visibles.

Au cours de notre périple à travers l’Amérique du Sud à vélo, ce passage est l’un des morceaux de choix. C’est avec un peu d’appréhension que nous allons nous y engager. Nos recherches nous ont permis d’obtenir de nombreux renseignements pas toujours concordants, de plus les cartes que nous avons deux chiliennes et une bolivienne ne donnent pas les mêmes renseignements, n’indiquent pas les mêmes routes, des villages différents, et lorsqu’ils sont positionnés en un même lieu, souvent les noms différent. Tout cela ne fait qu’augmenter le mystère d’une région qui apparaît étrange. Le trajet est long, nous l’estimons à plus de trois cents kilomètres, si toutefois, nous réussissons à passer au plus court. Dans le cas contraire il faudra rajouter une centaine de kilomètres.

Donc fort de tous ces renseignements et de toutes ces incertitudes, notre curiosité et notre envie de découvrir ces particularités de la  nature ne sont que plus fortes. Notre première vision des ces lieux étranges se présente alors que nous terminons la traversée des parcs nationaux du nord Chili. Lorsque la piste amorce la descente finale sur la ville frontière de Colchane, là-bas dans le lointain de l’autre côté en Bolivie je distingue une mince trace blanche nord sud bordée par un grand volcan à l’est. La vue porte loin, très loin, ce volcan doit bien se situer à cinquante kilomètres, mais cela ressemble exactement à ce que représente ma carte du Chili, bien qu’elle ne soit pas très détaillée, en effet échelle 1/ 2 000 000. Imaginez déjà ce que l’on voit sur une carte au 1/ 1 000 000 de la France ? On ne s’en sert pas pour faire de la topographie, mais uniquement pour suivre des routes. En Amérique du Sud, les dimensions de toute chose sont tellement grandes, que l’on pourrait comparer ce que montre ma carte avec une carte au 1/25000 d’un lac des Pyrénées ou des Alpes. La différence, c’est que le lac que je vois fait plus de 2000 km carrés et que le volcan qui le domine culmine à cinq mille mètres et que sa circonférence doit faire une centaine de kilomètres. Tout est vraiment disproportionné comparativement à l’Europe. Aussi la vision est déconcertante, car un relief que l’on perçoit comme proche peut facilement se trouver à 70 kilomètres, voire plus. A la découverte de ce salar, ces notions de distance je les avais déjà bien intégrées depuis plus de deux mois que nous roulions à travers les Andes. Donc cette première vision du salar, ne nous donne pas une réelle idée de ses dimensions, en effet au sud je distingue des reliefs qui de toute évidence marquent la fin de l’étendue de sel. Mais ne nous y trompons pas ces montagnes, délimitant la frontière méridionale du salar se situent à plus de cent kilomètres de mon point d’observation.

nature ne sont que plus fortes. Notre première vision des ces lieux étranges se présente alors que nous terminons la traversée des parcs nationaux du nord Chili. Lorsque la piste amorce la descente finale sur la ville frontière de Colchane, là-bas dans le lointain de l’autre côté en Bolivie je distingue une mince trace blanche nord sud bordée par un grand volcan à l’est. La vue porte loin, très loin, ce volcan doit bien se situer à cinquante kilomètres, mais cela ressemble exactement à ce que représente ma carte du Chili, bien qu’elle ne soit pas très détaillée, en effet échelle 1/ 2 000 000. Imaginez déjà ce que l’on voit sur une carte au 1/ 1 000 000 de la France ? On ne s’en sert pas pour faire de la topographie, mais uniquement pour suivre des routes. En Amérique du Sud, les dimensions de toute chose sont tellement grandes, que l’on pourrait comparer ce que montre ma carte avec une carte au 1/25000 d’un lac des Pyrénées ou des Alpes. La différence, c’est que le lac que je vois fait plus de 2000 km carrés et que le volcan qui le domine culmine à cinq mille mètres et que sa circonférence doit faire une centaine de kilomètres. Tout est vraiment disproportionné comparativement à l’Europe. Aussi la vision est déconcertante, car un relief que l’on perçoit comme proche peut facilement se trouver à 70 kilomètres, voire plus. A la découverte de ce salar, ces notions de distance je les avais déjà bien intégrées depuis plus de deux mois que nous roulions à travers les Andes. Donc cette première vision du salar, ne nous donne pas une réelle idée de ses dimensions, en effet au sud je distingue des reliefs qui de toute évidence marquent la fin de l’étendue de sel. Mais ne nous y trompons pas ces montagnes, délimitant la frontière méridionale du salar se situent à plus de cent kilomètres de mon point d’observation.

Alors que nous contemplons ce spectacle, nous ne savons pas encore si nous pourrons couper au plus court pour rejoindre cette mer immobile qui se drape dans un lointain indistinct. Nous pensons devoir remonter très au nord chercher une piste qui nous ramènera à l’entrée de cette étendue de sel. Pour le moment, rejoignons la ville de Colchane et essayons de nous renseigner. Il s’agit d’une petite ville frontière immobile au milieu du désert. Les montagnes qui la dominent sont d’une grande beauté, en particulier au coucher du soleil, lorsque les multiples couches géologiques et les rejets volcaniques à base de soufre s’enflamment dans la lumière rasante et révèlent à ce moment privilégié toute leur palette de teintes.

Je pars m’informer chez les carabinieros. Ils ne me seront pas d’un grand secours, en effet ils me parlent de la partie chilienne du salar, mais ne savent ou ne veulent rien dire sur sa partie bolivienne, alors que seule cette dernière m’intéresse. Dommage, nos incertitudes ne seront pas levées.

Le lendemain nous repartons après une bonne nuit passée dans un hôtel, dont les propriétaires, un couple d’Indiens était particulièrement hospitalier. Les formalités douanières sont rapidement effectuées, et nous voilà en route pour le village de Pisiga en  Bolivie. D’après la carte il se trouve à dix kilomètres de la frontière. Nous empruntons une magnifique route bétonnée en construction, donc déserte et fonçons vers notre destination. Après une quinzaine de kilomètres, pas de Pisiga. Nous réalisons alors qu’il s’agissait de la ville frontière. Mais nous ne ferons pas demi-tour. Dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons aborder directement le salar qui se trouve à quelques kilomètres à notre droite et nous envisageons de remonter à Sabaya qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord et de là trouver une piste qui nous ramènera au salar en une trentaine de kilomètres supplémentaires. Donc si notre ravitaillement est pour le moment incomplet, ayant loupé Pisiga, nous aurons encore la possibilité de le compléter lors de notre passage à Sabaya. Mais je ne me résigne pas et si une possibilité se présente de couper pour rejoindre directement le salar et sa piste d’entrée il ne faut pas la louper, eau et ravitaillement risquant alors d’être courts. Je questionne un ingénieur travaillant sur la nouvelle route, ce dernier me fournit des indications relativement précises nous redonnant quelque espoir de pouvoir passer directement à travers le petit massif qui nous sépare du bord nord du salar.